2025年9月20日(土)から27日(土)、瀋陽と内モンゴル自治区の第二の都市包頭を訪問した。

瀋陽はコロナ前の2019年に訪れたのが最後で、6年ぶりの訪問となる。12時30分発の関空発瀋陽行き(南方航空)は予定通りに瀋陽に到着。空港には東北大学の朱教授が出迎えてくれた。30分遅れで鹿児島から到着した、鹿児島大学の野崎名誉教授、理学部の有馬准教授と合流する。

本来、鹿児島大学と東北大学の学生交流の一環で内モンゴル自治区のカンジカで植林活動を行う計画で、私も合流したいと希望し今回の瀋陽訪問を計画した。ところが、東北大学の学生の社会見学活動で、内モンゴル自治区にある中国黄金集団内蒙古鉱業有限公司のウヌグトゥ銅モリブデン鉱選鉱工場の浮選工程を見学中に格子板が脱落し、学生6人が浮選槽に転落死するという痛ましい事故が発生した。(中国経済新聞から)この事故が原因で、東北大学が瀋陽市以外での学生の活動を一切禁止したことから、今回の植林活動は残念ながら中止となってしまった。

私と野崎先生はこの植林活動に加え、朱先生が経営する東源環境科学技術有限公司の技術指導を行う予定もあったことから、急遽、東源環境科学技術有限公司が維持管理を請け負っている内モンゴル自治区の包頭の下水汚泥の堆肥化施設を見学することになった。

6年ぶりに訪問した瀋陽は、植林した木々が大きく成長し緑豊かな街に変身していた。街には大型のEV車が走り、以前は空室の目立った高層マンションに明りがともり、東北大学南門前の通りの屋台が消え、店舗はイルミネーションに飾られ、町全体が明るい雰囲気に変わり、GDP世界2位の実力を認識せざるを得なかった。

6年前には各種のシェアサイクルが街を席巻していたが、それが淘汰されて、現在は3社(黄、青、緑で塗られた自転車)のみとなっている。加えて、シェア電動スクーターも人気で、これも自転車と同じ黄、青、緑で塗られている。シェアサイクルの借り賃は驚くほど安い。広い東北大学の構内の移動はもっぱら黄色のシェアサイクルが活躍。そのレンタル料は学生ということもあり、3か月で3.1元(60円)と格安。

シェア電動スクーターのステーション

EV車は中国政府の補助もあり、その割合は10-20%にも。テスラよりもBYD社のEV車を多く見かけた。EV車はナンバープレートが緑色で分かりやすい。

緑のナンバープレートがEV車

BYDのEV車

問題はEVステーション。専用のEVステーション以外に、駐車場(空港、デパート、専用駐車場)に設けられていた。電動車といっても、電池のみで動くEV車と、ガソリンで発電して動くEV車(日本でe-POWERと呼ばれる)がある。朱先生の会社のEV車もe-POWERのボルボで、高速道路走行時でも音は静かで、乗り心地も良かった。発電にガソリンを使うことから、発電効率がいいとはいえ、疑問が残る。今後、EV車、ハイブリッド車の脱炭素効率を総合的に評価されることが求められる。

9月22日(月)早朝7時出発の、瀋陽発の成都航空のフライトで内モンゴル自治区

第二の都市、包頭に飛ぶ。(フライトは約2時間)内モンゴル自治区は南北に長い。これまで野崎先生と植林に通った内モンゴル自治区のカンジカは、瀋陽から車で4時間と比較的近いが、包頭は北京の西に位置していて、改めて内モンゴル自治区の長さに驚く。包頭は人口約200万人の街で製鉄、アルミ精錬、レアアースの鉱山、戦車も製造している重工業の盛んな街である。最近、包頭市を中心にレアアース産業の集積が加速していて、「レアアースの都」とも呼ばれている。郊外では鉱石を積んだトラックが多く行き来していた。秋の収穫期ということもあり郊外の道路沿いには収穫された果物、野菜(スイカ、トウモロコシ、かぼちゃ等)を売る露天商が並んでいた。包頭には、大きな石炭発電所があり、地元での消費を賄い、余った電力は他の都市に送っている。

宿泊した海徳酒店は、第11回の国際ユース運動会に参加者の宿泊ホテルとなっていたことから、多くのロシア人、モンゴル人の若者とエレベータで一緒になった。モンゴル人は体格が良く、大人は頭の両側をバリカンで刈り上げたスタイルですぐにモンゴル人とわかる。海徳酒店は市の中心街である鋼鉄大街に面している。老舗ホテルでも最新技術の導入には積極的で、ロボットがホテルマンの役割を果たしていた。チェックイン時にパスポートをフロントに預けたが、このロボットが部屋までパスポートを届けてくれ驚かされた。

ロボットホテルマン(柱の横で待機中の白いロボット)

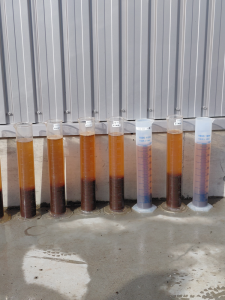

22日に、東源環境が運営管理を請け負った下水汚泥処理施設を見学した。一日300トンの脱水下水汚泥(含水率80-85%)を堆肥化して含水率を20%にまで低下させる巨大な堆肥化施設で、東源環境が50人の作業員を雇用して運営している。私はこれほど多くの堆肥化施設を見学するのは初めてである。問題は、生成する大量の堆肥をどのように処分するかである。包頭市では発生する堆肥を、鉱山跡地の緑化、塩分濃度の高まった黄河沿岸域の土壌改良に活用しているとのこと。この処理施設の永続性は、大量に生成する堆肥の更なる活用方法にかかっている。それには、生成した堆肥の重金属濃度が問題となる。現状、堆肥の重金属濃度は基準値以下であるとのことであるが、堆肥を使う側、消費者の立場にたって、厳格なる下水汚泥の受け入れ基準の確立、施設運営の見える化が要求される。

翌日23日は包頭市郊外の砂漠(響沙砂漠)とチベット寺院(五当召)の見学に朱先生の案内で廻った。

響沙砂漠は、包頭市を南に下り、黄河を渡って車で20分のところに位置している。

黄河を渡って南下して響沙砂漠に向かう

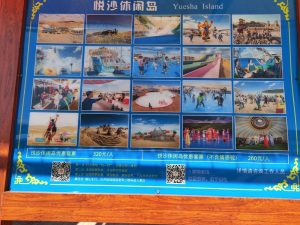

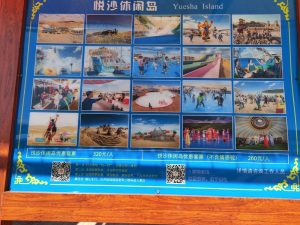

カンジカ近くの砂漠をイメージしていたが、着いてみると砂漠は奥行きが狭く(東西には長い)、アミューズメントパークとして大規模に開発されていて、がっかり。大型連休や週末には多くの観光客が訪れることから、巨大な駐車場が整備されていた。砂漠には各種のアミューズメントが準備されていて、そこに行くには料金を払って、ロープウェイや専用の中型のツアーバスを使わなければならない。

響沙砂漠でのアクティビティを紹介する看板(砂漠でプール遊びも)

駐車場に車を止め、ツアーバスではるかかなたに見える白いテントのアクティビティ場所に行った。

五当召は包頭から北東45キロの位置し「国家重点文物保護」に指定され、4Aクラスの旅行景区である人気の観光スポット。チベット自治区の「ポタラ宮」、青海省の「塔尔寺」、甘粛省の「抗卜楞寺」と並び、中国の四大チベット寺院とされ、包頭を含む内モンゴル自治区では最大のチベット寺院。

チベットの寺院から経典を持ってきて建立され、清時代で1749年に再建されている。寺院は「五当溝」の山の中腹に建てられたことから、五当召と呼ばれている。南向きの丘陵地に、大小の殿堂と経堂、僧堂が建てられている。白い建築群が周りの山の緑によく映えていた。

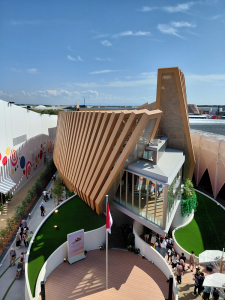

五当召サービスセンター

南向きの丘陵地に建つ五当召の建物群

石段を登って殿堂に参拝する

五当召を囲む山は緑化に力を入れている(稜線に植林された松)

五当召の出口で見つけたコーヒー店に、インスタントでないことを確かめて入店した。コーヒ豆から挽く本格的なアメリカンコーヒーを大きめのコーヒーカップに入れてくれ、思いがけなく美味しいコーヒーを楽しむことができた。20年前の中国のコーヒーはインスタントが主流であったが、スタバが中国に進出して以降、コーヒーの質が急速に高まっている。お店からのサービスとして、チベットの紐を編みこんだデザイン性の高いお守りを頂いた。

」

」

コーヒーショップでもらったチベットのお守り

最終日、空き時間を利用してホテル周りの包頭市の中心街を散策した。町並みはきれいに整備され、緑化も進み、砂漠化最前線の街とは思えない。ただ、中国のどの都市でも言えることだが、歩道が駐車場として利用されていることから、車を避けながら、でこぼこになった歩道を進まなくてはならず、歩行者にとっては歩き辛い。

10月1日の国慶節を控え、包頭の主要道路脇には赤い五星紅旗がほぼ100m間隔で掲揚されていたのが印象的だった。

ホテルの部屋からの眺め(低層のアパートが多い)

市役所前の広場から包頭市役所を望む

最後に、今回瀋陽で頂いた料理を紹介する。レストランは清潔で、料理も洗練され内陸部の瀋陽でも新鮮な魚料理を楽しむことができる。

イカの姿煮

豆角烀饼(ドウジャオフービン)という中国東北地方の家庭料理(豆と肉などを煮込んだ鍋に、渦巻き状のパン生地を乗せて一緒に蒸し焼きにしたもの)

東北大学の先生方との懇親会(前列左から、朱教授、有馬先生、野崎先生、古川、後列左から王副教授、教え子の瀋陽工業大学の馬副教授)

今回は、強行軍の旅であったが、朱先生のお世話で体調を崩すことなく充実した1週間を過ごすことができた。